こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。

街中で「車いすマーク」が貼られた福祉車両を見かけたときのこと。

リフトがついていて、明らかに車いす利用者向けの装備があるように見えたけど、8ナンバーではなく普通の5ナンバーだった。

あれ、こういう車って

8ナンバーじゃないの?

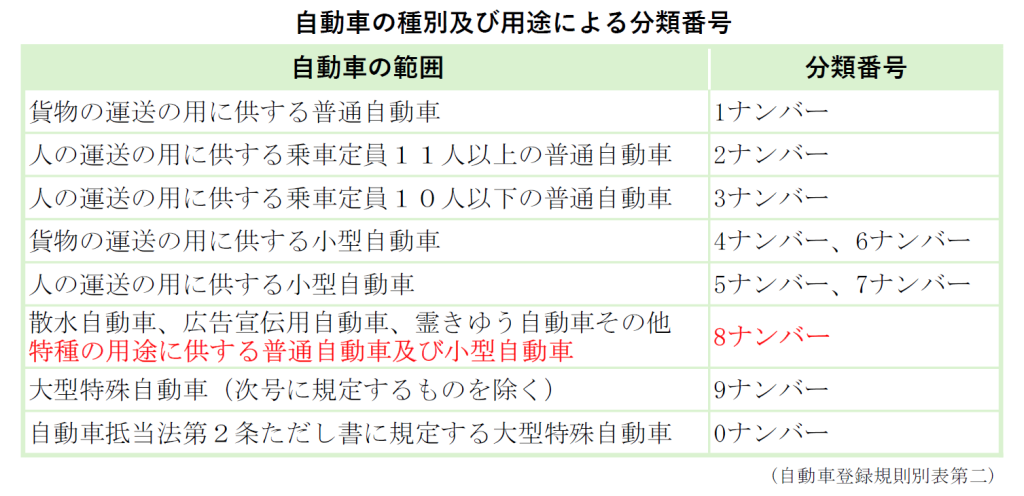

まず、8ナンバーっていうのは分類番号というもの。

ナンバープレートでいうと

ここ。

頭文字ごとに分類されているので、頭文字の数字が8であれば8ナンバー。

この分類番号については自動車登録規則別表第二に規定されている。

6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで

自動車登録規則別表第二

8ナンバーは「特殊の用途に供する自動車」なので特種用途自動車と呼ばれたりする。

パトカー、救急車、消防車あたりが8ナンバー。

ゴミ収集車も8ナンバー。

他にも結構いろいろ種類がある。

ちなみに、3ナンバーが普通自動車、5ナンバーが小型自動車。

文字通り、使い方が特殊な自動車を特種用途自動車と呼ぶ。

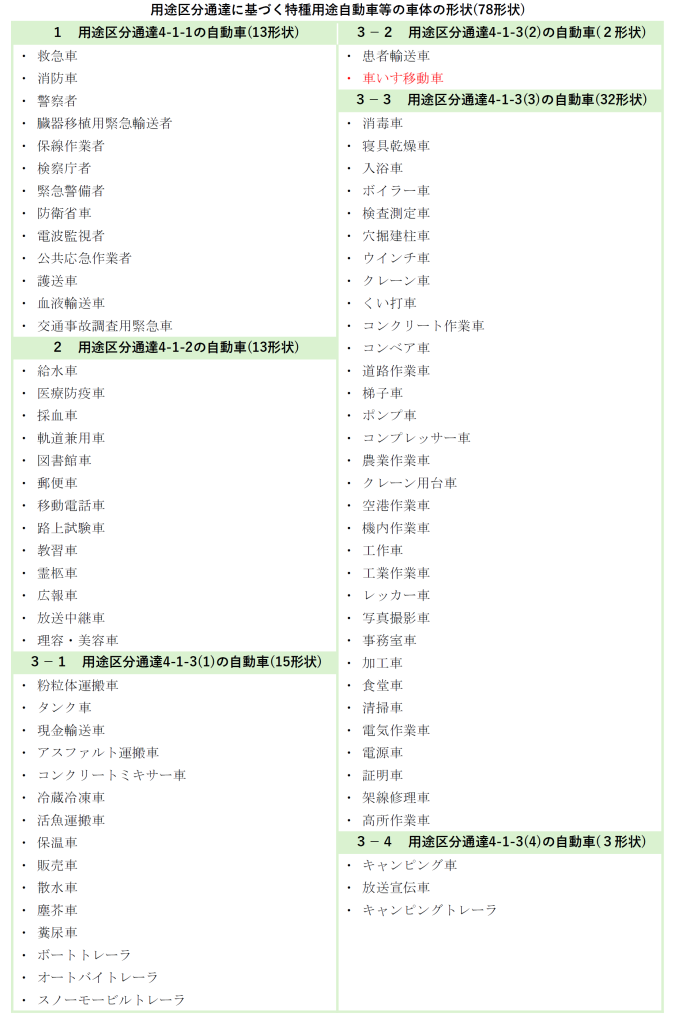

何をもってして使い方が特殊と判断するのかは、国土交通省の『自動車の用途等の区分について(依命通達) 』という通達の「4 特種用途自動車等」に記載されている要件を満たすかどうかで判断するみたいだった。

さらに『「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて』に車体の形状毎の構造要件とかが書かれていた。

「自動車検査登録総合ポータルサイト 検査概要」の「特種用途自動車(8ナンバー)の構造要件」でこの通達は確認できる。

車いすマークを付けたリフト付きの福祉車両は、構造要件を満たすと「車いす移動車」という形状の特種用途自動車になるという感じだった。

この「車いす移動車」というのは車検証の「車体の形状」欄に記載されることになる。

車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載されるには、先に確認したとおり『自動車の用途等の区分について(依命通達) 』という通達の「4 特種用途自動車等」に記載されている要件を満たす必要がある。

いくつかある要件の中で特に重要なのが以下の項目。

特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。 自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1-3③つまり、リフトなどの特種な設備が占める面積が2分の1を超えていないと、特種用途自動車の要件を満たさないことになるので、「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載されず、結果として5ナンバーもしくは3ナンバーのままとなる。

例えば、車いすを載せる装備を付けても、載せないときにはリアシートが標準車と同じように展開できる場合、この部分は専有面積とはみなされない。

これが、車いすマークがあってリフトも装備していても8ナンバーにはならない理由。

8ナンバーの構造要件は通達で確認できた。

今度は「車いすマーク」についてだけど、これは法的根拠を持たないマークらしい。

正式には「障害者のための国際シンボルマーク」と呼ばれている。

この「国際シンボルマーク(車いすマーク)」は

- 国際的に広く用いられている福祉の象徴マーク

- 商標登録あり(登録番号:第1562455号)

- 日本では「公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)」が管理

- 利用には管理ガイドラインに従うことが求められる

ということみたい。

つまり、「車いす移動車だから表示しなきゃいけない」とか「5ナンバーだったら表示しちゃダメ」とかの、道交法で定められた「法的効力」はない。

「車いすマーク」という車いすのマークだけど、車いすを利用している人を限定するものではなく、すべての障がい者を対象としている。

似たようなマークの中でも、「身体障害者標識」や「聴覚障害者標識」には法的な効力がある。

たとえば、道路交通法第71条の6では、聴覚障害のある方が準中型車や普通車を運転する際、内閣府令で定める標識(=聴覚障害者標識)を前後に表示しなければならないとされている(表示義務)。

一方、身体に障害のある方については、運転に支障を及ぼすおそれがある場合、「標識を表示するよう努めなければならない」とされていて、努力義務にとどまる。

第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。

2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。 道路交通法第71条の6

また、これらの標識を表示した車に対しては、周囲の車が無理な割り込みをしてはならないなどの保護規定も道路交通法第71条第5号の4で定められている。

つまり、「法的効力があるマーク」とは、道路交通法に基づいて表示が義務づけられたり、法的な保護を受けたりするマークのこと。

初心者マーク(初心運転者標識)や高齢者マーク(高齢運転者標識)も、同じように法的効力のある標識。

車いすマークはあくまで目印で、道路交通法上の分類とは関係がなく、法的効力をもつものではない。

実際に、このマークは商標登録されており、その使用や意味合いは法律で定められたものではない。

一方で、身体障害者標識や聴覚障害者標識は、道路交通法に基づいて定められた「法的効力をもつ標識」で、一定条件のもと表示義務があったり、他の車両が配慮すべき対象とされている。

また、車いす利用者向けのリフト付き福祉車両であっても、構造上の要件を満たさなければ、8ナンバー(特種用途自動車)には分類されず、5ナンバーとか3ナンバーのままとなる。

車検証に「車いす移動車」と記載されるためには、車内の一定以上の面積を車いすのために占有しているとか、国の定める構造基準を満たしている必要がある。

渋滞のときとか、散歩中とか、車のナンバーを眺めながらあれこれ考えるのは、意外といい暇つぶしになる。

僕のYeah!

僕のYeah!