kiccoちゃんさん(嫁)が昔働いていた会社で「出来れば、乙4(おつよん)とって欲しい」って言われたことがあるらしいが、その仕事をあまり続ける気がなかったから結局取らなかったらしい。「乙4(おつよん)」って聞いてなんとなく聞いたことあるようなないような、よく分からない単語だった。から、調べたった。

【乙4とは】

「乙4」は「乙種第4類危険物取扱者」の略称のことだった。

よく分からん。

細かく区切ると「乙種」「第4類」「危険物」「取扱者」って感じ?

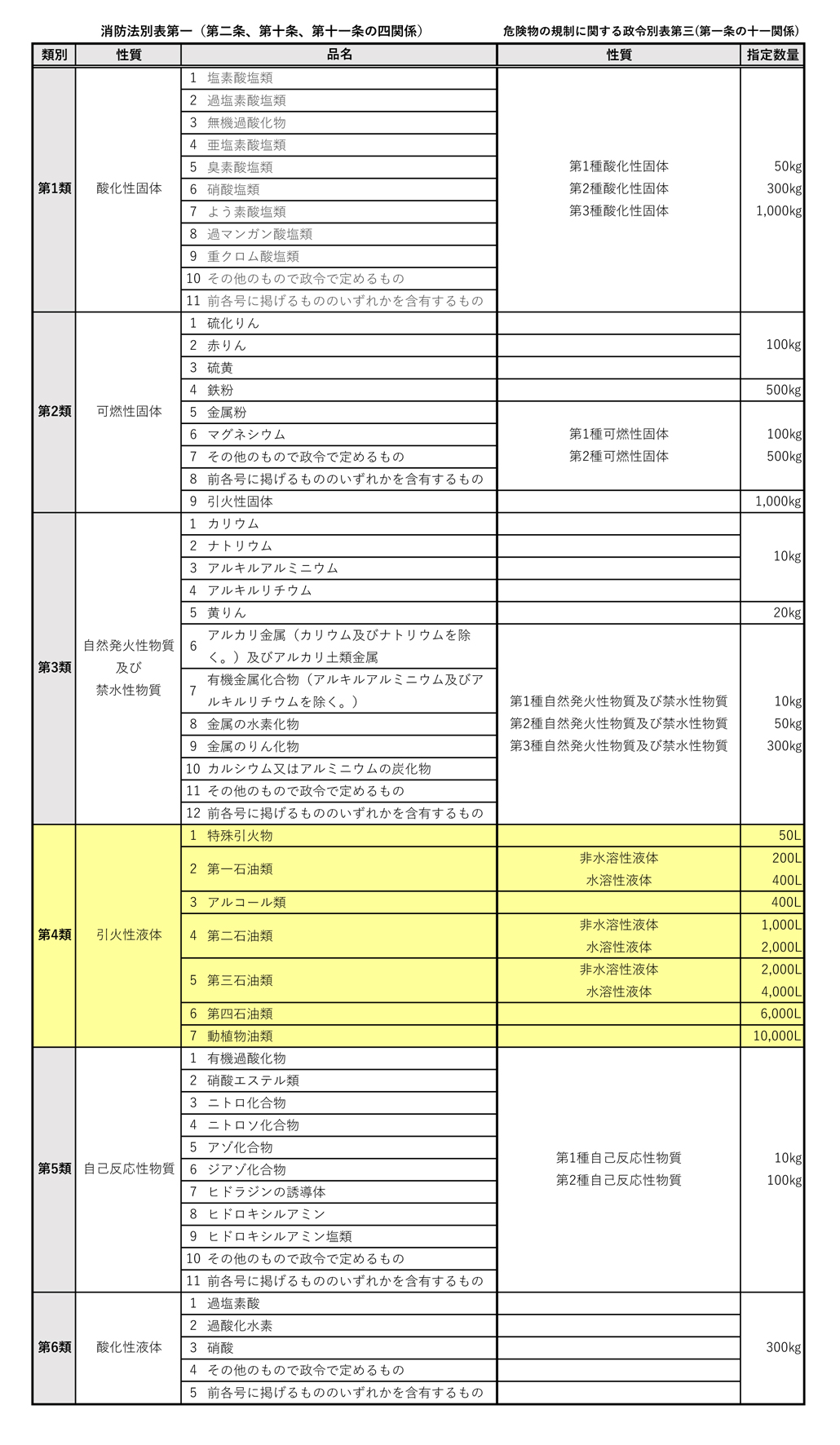

とりあえず「危険物」は消防法に定義されているってこの前調べた。その中に「第4類」っていう分類があることも調べた。→【第四類第二石油類って何?】灯油ポリタンクの文字読んでみた

黄色いところが第4類危険物。

【乙種って何?】

この危険物取扱者っていうのは、大きく分けて「甲種」「乙種」「丙種」の3種類あるらしい。

へぇ。

危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。

(消防法第十三条の二)

【危険物取扱者ができること】

じゃあ何ができるん?

「甲種」は万能でこの3種類の中では最強。すべての種類の危険物を扱えるし立ち会いもできる。

「乙種」は扱う危険物によって6種類に細かく分かれてる感じ。一点特化。立ち会いもできる。

「丙種」は第4類危険物の中の更に限定的な危険物しか取り扱うことができない。立ち会いもできない。

「取り扱い」は本人が危険物を取り扱うこと。

「立ち会い」は無資格者が危険物を取り扱う場に立ち会うこと。

法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

(消防法第四十九条)

これで「乙種第4類危険物取扱者」が何者か分かった。

【丙種って何であるん?】

丙種危険物取扱者が取り扱える危険物は全部第4類危険物だった。

・ガソリン(第1石油類非水溶性液体)←第4類危険物

・灯油(第2石油類非水溶性液体)←第4類危険物

・軽油(第2石油類非水溶性液体)←第4類危険物

・第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)←第4類危険物

・第4石油類←第4類危険物

・動植物油類←第4類危険物

乙4でええんじゃないん?

なんで丙種という枠ができたのか気になった。

元々、1880年頃は馬でガソリンとか軽油とかを運んでいたらしい。馬3匹でタンクワゴン900ガロン(約3,400リットル)分運べたらしい。

馬スゲェ

自動車が入ってきたのは1907年頃。そこから化石燃料が普及して行って1917年に危険物品の貯蔵場に取扱主任者を置き、役所に届け出なきゃいけない大阪府危険物品取締規則ができた。そこから1930年に初めて日本における初期のタンクローリーができたらしい。

ここらへんで馬さんバイバイ

そこからどんどん自動車もタンクローリーも増えて行って、それらを動かすための化石燃料を販売する業者も増えていった。他にも危険物が増えてきたから、1959年に全国統一規制として「甲種」と「乙種」ができた。更に燃料の移動は加速し、灯油販売業者とかタンクローリー運転手みたいに、特に限定された危険物のみを取り扱う者に対する簡易な資格として1971年に消防法が一部改正されて、既にあった甲種と乙種に加えて、「丙種」が爆誕。つまり、自動車が増えてタンクローリーも増えて、安全も確保しつつ限定的な危険物を取り扱える簡易な資格の需要が増えたから丙種ができたということになる。

多分「乙4だと要らんことも勉強せんといけんけぇ、もっと必要な特定の知識だけで行けるヤツ作ってくれぃ。」って感じなんかなって思った。運送会社とか季節労働者の政治力の産物ってことなんだろう。まぁ、みんな忙しいから勉強する暇なくて簡単な丙種はあったら便利なのかもしれない、ね。

検索すると「タンクローリー運転手なら乙4」っていう感じの情報が多かったけど、運ぶものによって必要な資格は変わってくる。丙種でも運べる危険物はあるし、そもそも牛乳とか水とかを運ぶんだったら危険物取扱者の資格は要らない。というか、運送会社が求人で求めてる資格はほとんど乙種以上だった。つまり丙種をとるのってほとんど季節労働者なのかもしれない。

乙4でよくない?

【おまけコラム】

危険物って燃えやすい石油類が主なものだと思っていたけど、金属粉も危険物だったんだ。粉塵爆発するからか。なるほへ。

←1947文字 おわり

僕のYeah!

僕のYeah!